古史古伝には、現代の医学では解明できない、

健康に関する多くの智慧が隠されています。

長い年月をかけて先人が培ってきた経験と知識には、

人や地球にも優しい自然の摂理に沿った

健康法として注目されています。

『伝承療法』を取り入れ、

健康維持をしてみませんか

こころつくり・ちえつくり

天から授かった『米の国本』[前編]

Vol.8

古来より日本人のアイデンティティと深く結びついてきた。

日、水、土、の恩恵は、かけがえのない存在『米』

日本の古書『古事記』では、天孫降臨によって天照大神からさずかった稲で 米が作られ そして日本の礎を築いたと神話で、語られ日本国の始まりになった。

Vol.8

『米の国本』[前編]

お米は江戸時代のスーパーヒーロー!社会をつくったお米の秘密

縄文時代

到来

vol.1

弥生時代

隆盛

vol.2

古墳時代

信仰

vol.3

奈良時代

伝播

vol.4

平安時代

荘園

vol.5

鎌倉時代

転換

vol.6

室町時代

進展

vol.7

江戸時代

国本[前]

本編

江戸時代

国本[後]

明治時代

近代化

<『お米が基』の社会だった>

江戸時代は「石高制(こくだかせい)」といって、土地の豊かさや武士の給料、税金のすべてをお米の量(石)で決めていました。 武士は、 お米を売って現金を作り、生活用品を買う。幕府・藩は、 年貢(お米)が唯一の大きな収入源。 お米は今でいう「通貨(お金)」のような役割でした。

単なる食糧生産の枠を超え、「量・質・効率」のすべてにおいて革命的な進化を遂げました。 この変化は、現代の日本農業や日本人の食生活の基盤となっています。 しかし『米』の値段は激しく動き不安定だったので、国全体でお米の価値を安定させようと 奮闘しているエピソードがあります

お米奮闘エピソード例

米は農産物なので、天候にものすごく左右されました。

大雨や冷夏(凶作): お米が足りなくなり、値段が爆上がりします。

すると庶民はご飯が食べられなくなり、

怒って「打ちこわし(暴動)」を起こしました。

豊作すぎ(豊作): お米が余ると値段が暴落します。

すると、お米を売って生活している武士や農民の収入が減り、

生活が苦しくなりました。

これを防ぐために、8代将軍・徳川吉宗(米将軍)は、

わざとお米を買い占めて値段を上げようとしたり、

お米の先物取引(世界初!)を認めたりして、

なんとか安定させようと必死でした。

主な4つの稲作変化ポイント

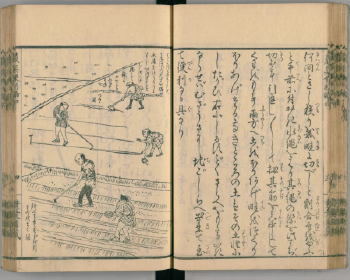

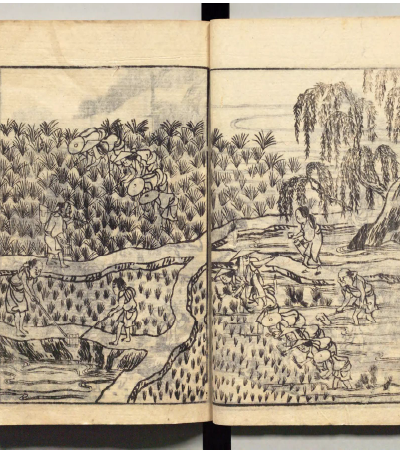

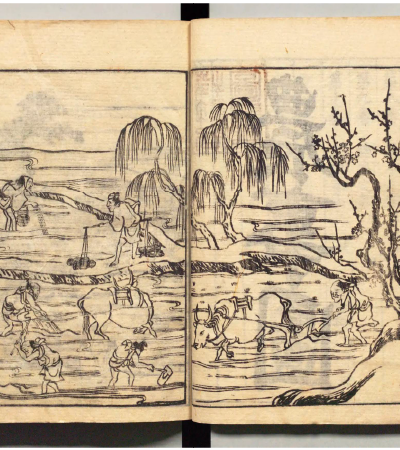

① 新田開発による「面積」の拡大

戦乱が収まった江戸初期、各藩は財政基盤を固めるため、大規模な土木工事による新田開発に乗り出しました。 技術革新: 築城技術を応用した治水・灌漑が進み、それまで開発困難だった大きな平野(氾濫原)や干潟が水田へと変わりました。 耕地面積の増大: 江戸時代を通じて、耕地面積は約2倍(150万ヘクタールから300万ヘクタール近く)にまで増え、 人口急増を支えました。

② 肥料の普及(自給から購入へ)

それまでの肥料は、山で刈った草(刈敷)や灰などが主でしたが、江戸時代に「金肥(かねごえ)」が登場します。 「お金を払って購入する肥料」干鰯(ほしか)・油粕: 鰯を乾燥させたものや、菜種から油を絞ったカスを肥料として 「買う」仕組みが定着しました。 これにより、土地の栄養分を計画的に補給できるようになり、収穫量が飛躍的に安定しました。

[なぜ「金肥」が普及したのか?]

商品作物の普及→

綿花、菜種、藍などの「売ってお金にする作物」の栽培が盛んになり、より高い収穫量と品質が求められたため。

労働時間の節約になった。

山へ草を刈りに行く重労働を省き、その時間を農作業や内職に充てられるようになりました。

新田開発→

自給肥料(草など)を確保できない低湿地や新しく開拓された土地でも、お金を出せば肥料を確保できるようになりました。

代表的な江戸時代の金肥の主役は、魚や油のカスだった。

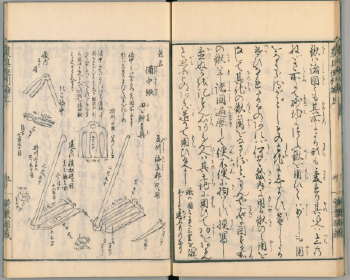

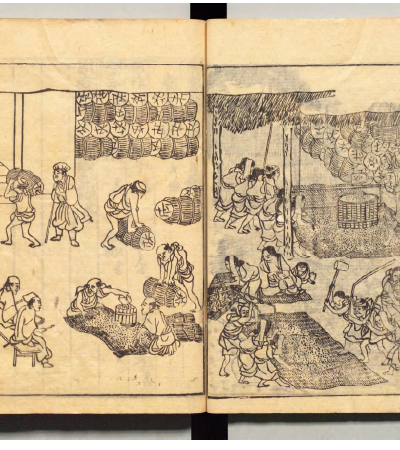

③ 画期的な農具の発明と普及

効率を劇的に高める「三種の神器」とも言える道具が普及しました。

備中鍬(びっちゅうぐわ)

大蔵永常 著 ほか『農具便利論 3巻』

[2],文政5 [1822].

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2556765

(参照 2026-01-24)

備中鍬(びっちゅうぐわ)

大蔵永常 著 ほか『農具便利論 3巻』

[2],文政5 [1822].

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2556765

(参照 2026-01-24)

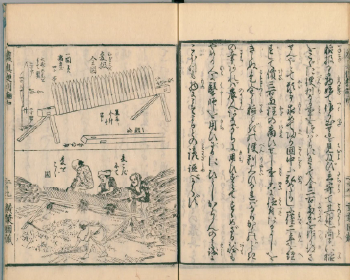

千歯扱(せんばこき)

大蔵永常 著 ほか『農具便利論 3巻』

[2],文政5 [1822].

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2556765

(参照 2026-01-24)

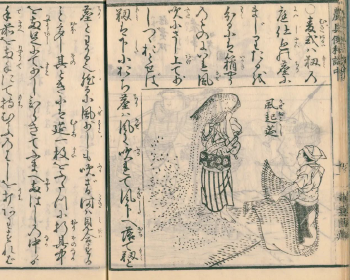

唐箕(とうみ)・千石簔(せんごくどおし)

天理参考館展示品

『唐箕』は 江戸時代初期の登場しましたが広く使用されるようには 明治大正時代になってからです。 風や網を使って、良質な米とゴミ・未熟な粒を効率よく 選別できるようになりました。 写真の物は奈良県平野部の農家で明治時代から昭和38年まで 使用されていた農道具です。

大蔵永常 著 ほか『農具便利論 3巻』

[2],文政5 [1822].

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2556765

(参照 2026-01-24)

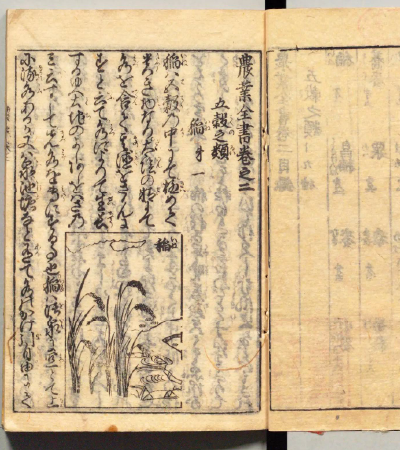

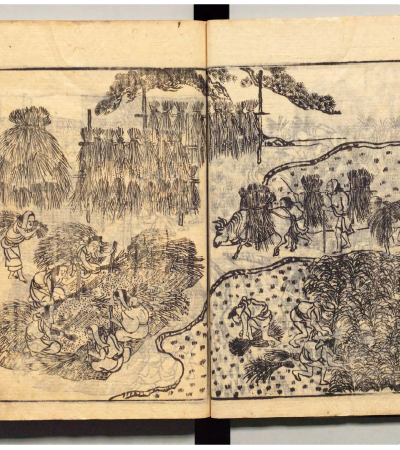

④ 品種改良と農書の普及

品種改良は、冷害に強い品種や、早く収穫できる品種などが各地の農民(篤農家)の手で選別・育成されました。 農書の出版は、 宮崎安貞の『農業全書』など、栽培技術をまとめた本がベストセラーになり、 最新の科学的な農法が全国へ伝播しました。

農業全書』2 (五穀之類),

[前川善兵衛],[出版年不明].

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/3460022

(参照 2026-01-24)

農業全書』2 (五穀之類),

[前川善兵衛],[出版年不明].

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/3460022

(参照 2026-01-24)

『農業全書』1 (農事總論),

[前川善兵衛],[出版年不明].

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/3460021

(参照 2026-01-24)

『農業全書』1 (農事總論),

[前川善兵衛],[出版年不明].

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/3460021

(参照 2026-01-24)

『農業全書』1 (農事總論),

[前川善兵衛],[出版年不明].

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/3460021

(参照 2026-01-24)

『農業全書』1 (農事總論),

[前川善兵衛],[出版年不明].

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/3460021

(参照 2026-01-24)

<米食を美味しく健康的に食べる知恵で元気になった>

江戸っ子は白米が大好き!1日5合の食卓

当時の標準的な献立は「一汁一菜(いちじゅういっさい)」が基本。朝に1日分の米をまとめて炊き、 昼と夜は「冷や飯」を食べるのが一般、白米を食べすぎて病気になる「江戸患い」とは?

大蔵永常 著 ほか『農具便利論 3巻』,

黄葉園,

文政5 [1822].

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2536574

(参照 2026-01-24)

驚きの「白米」消費量

江戸庶民の最大の特徴は、おかずよりも圧倒的に「米」を

大量に食べることです。

1日の摂取量は、成人男性で1日5合(約750g)もの白米を

食べていました。

おかずの役割は,おかずはあくまで「米を美味しく食べるための道具」

であり、味の濃い煮物や漬物が好まれました。

江戸患い(脚気)は、 白米ばかり食べてビタミンB1が不足したため、

当時の江戸では脚気(かっけ)が国民病のように流行しました。

地方から江戸に来ると発症し、田舎に戻って玄米を食べると

治るため「江戸患い」と呼ばれました。

救世主としてのぬか漬け

米ぬかにはビタミンB1が豊富に含まれています。

ぬか漬けを食べることで、図らずも人々は栄養を補い、

病気を予防していたのです。

なぜ『ぬか』だったのか? 保存性: 塩と発酵の力で、野菜を長期保存できる。 風味: 乳酸菌や酵母が繁殖し、独特の旨味と酸味が生まれる。 手軽さ: 都市部で安価に手に入る材料だった。 米の副産物として大量の「米ぬか」が出るようになったので安価だった。

日の献立スケジュール

江戸の町人は、朝・昼・晩の3食を以下のようなメニューで食べていました。

朝食(唯一の炊きたて)

主食: 炊きたての白米(山盛り)

汁物: 味噌汁(豆腐、わかめ、

大根、納豆など)

副菜: 漬物(沢庵など)

昼食(冷や飯)

主食: 朝の残りの冷や飯

汁物: 朝の残りの味噌汁

(またはお湯をかける)

副菜: 漬物、または「棒手振(ぼてふり)」

という行商人から買った煮物など

夕食(冷や飯・茶漬け)

主食: 冷や飯、またはお茶漬け

副菜: 漬物、煮豆、またはたまの

贅沢として魚の干物など

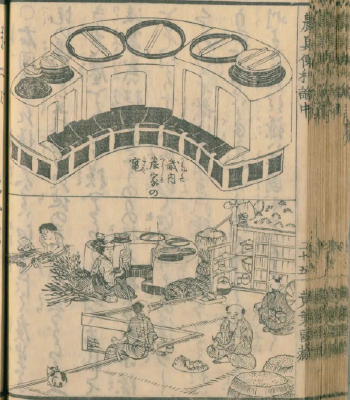

<大切なお米を長持ちさせる知恵「米俵と米櫃」>

湿気や虫からお米を守る「わらの力」と「桐(きり)の箱」のすごさ。

江戸時代の米の保存

現代のような冷蔵技術がない中で、「通気性」「防湿」「防虫」を徹底した非常に合理的な方法で行われていました。

保存の形態は、農家や幕府の「大規模な保存」と、一般庶民の「家庭での保存」で異なります。

大規模な保存(農家・幕府の米蔵)

年貢として納める米や、飢饉に備えた備蓄米は、主に

「玄米」または「籾(もみ)」の状態で保存されました。

米俵(こめだわら)での保管 稲わらで編んだ「俵」は、

江戸時代のパッケージング革命でした。

通気性: 適度に空気が通るため、米が蒸れにくい。

衝撃吸収: 持ち運びや積み上げに強く、外部からの衝撃を守る。

調湿作用: わらが湿気を吸ったり放出したりして、内部の湿度を

一定に保つ役割を果たしました。

土蔵(どぞう)の知恵 「米蔵」として知られる土蔵は、外壁を厚い

土壁で覆い、内部の温度変化を最小限に抑える

「天然の冷蔵庫」でした。床を高くして湿気を避け、

二重構造の扉でネズミや火災から守っていました。

一般庶民の家庭での保存

江戸の町人などは、お米屋さんから数日〜数週間分を

その都度買って保存していました。

米櫃(こめびつ) 木製(主にキリやスギ)の箱に入れて

保存しました。特に桐(きり)の米櫃は、防虫効果(タンニン成分)

があり、湿気にも強いため重宝されました。

防虫・防湿の工夫

トウガラシ: 虫除けとして米櫃の中に乾燥させたトウガラシを

入れていました(これは現代でも行われる知恵です)

塩: 容器の底に薄く塩を敷き、湿気を吸い取る工夫をする家庭

もありました。

保存期間を延ばすための「乾燥」

江戸時代の米の保存で最も重要だったのは、保存前に「いかにしっかり乾燥させるか」でした。

はぜかけ(天日干し)にし収穫後、田んぼで稲を逆さまに吊るして数週間じっくり乾燥させます。

これにより、水分量を15%程度まで落とし、カビや腐敗を防いでいました。

江戸時代のお米は、みんなのお腹を満たすだけでなく、

「お金・道具・道・お祭り」まで作ってしまうすごい存在でした。

米の『国本』後編に続く

江戸時代の米の保存

現代のような冷蔵技術がない中で、「通気性」「防湿」「防虫」を徹底した非常に合理的な方法で行われていました。

保存の形態は、農家や幕府の「大規模な保存」と、一般庶民の「家庭での保存」で異なります。

大規模な保存(農家・幕府の米蔵)

年貢として納める米や、飢饉に備えた備蓄米は、主に

「玄米」または「籾(もみ)」の状態で保存されました。

米俵(こめだわら)での保管 稲わらで編んだ「俵」は、

江戸時代のパッケージング革命でした。

通気性: 適度に空気が通るため、米が蒸れにくい。

衝撃吸収: 持ち運びや積み上げに強く、外部からの衝撃を守る。

調湿作用: わらが湿気を吸ったり放出したりして、内部の湿度を

一定に保つ役割を果たしました。

土蔵(どぞう)の知恵 「米蔵」として知られる土蔵は、外壁を厚い

土壁で覆い、内部の温度変化を最小限に抑える

「天然の冷蔵庫」でした。床を高くして湿気を避け、

二重構造の扉でネズミや火災から守っていました。

一般庶民の家庭での保存

江戸の町人などは、お米屋さんから数日〜数週間分を

その都度買って保存していました。

米櫃(こめびつ) 木製(主にキリやスギ)の箱に入れて

保存しました。特に桐(きり)の米櫃は、防虫効果(タンニン成分)

があり、湿気にも強いため重宝されました。

防虫・防湿の工夫

トウガラシ: 虫除けとして米櫃の中に乾燥させたトウガラシを

入れていました(これは現代でも行われる知恵です)

塩: 容器の底に薄く塩を敷き、湿気を吸い取る工夫をする家庭

もありました。

保存期間を延ばすための「乾燥」

江戸時代の米の保存で最も重要だったのは、保存前に「いかにしっかり乾燥させるか」でした。

はぜかけ(天日干し)にし収穫後、田んぼで稲を逆さまに吊るして数週間じっくり乾燥させます。

これにより、水分量を15%程度まで落とし、カビや腐敗を防いでいました。

日本心創り・智慧創り研究所

日本心創り・智慧創り研究所